Дети на улице. Фотография Т. Энами. Раскрашено. Япония. 1890 год.

Старый паб. Фотография американского фотографа Уильяма Х. Рау, Лондон, Англия, ок. 1893 г.

Участники парада, гости, приглашённые на торжества коронации, на Ходынском поле. Император Николай II пьёт чарку за здоровье частей, празднующих свои полковые праздники во время парада в дни коронационных торжеств; у стола стоит слева (с приготовленной для пробы солдатской едой) — великий князь Владимир Александрович. Москва. 1896 год.

Ремонт брусчатки Аничкова моста. Санкт-Петербург. Фотохромная открытка Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века.

Ниагарский водопад обладает мистической притягательностью, которая часто вселяет людям дикие мысли. Официальная статистика говорит, что в среднем 20 человек в год выбирают Ниагару в качестве места для суицида. Однако, сейчас о более жизнеутверждающей теме, хоть и не менее сумасбродной. Экстремалы начала XX века, Ездоки-в-бочках, люди, покорявшие водопад во имя приключений – и первой в списке этих чудаков, решивших хапнуть экстрима стала 63-летняя (!) школьная учительница (!!) Энни Эдсон Тейлор. Овдовевшая дама, сильно нуждаясь в деньгах, решила исполнить громкий трюк, чтобы привлечь внимание и как-то срубить деньжат на этом. О способах монетизации не знаю, но дело действительно вышло громким: миссис Тейлор решила спуститься по Ниагарскому водопаду в бочке. В качестве инвентаря экстрим-леди использовала специально изготовленную дубовую бочку, небрежно оббитую изнутри подушками. Сначала был тестовый прогон: с кошкой внутри бочки. Животинка травмировалась после падения, но выжила, и Энни Тейлор 24 октября 1901 года, в свой 63 день рождения, залезла в бочку и была спущена на воду выше водопада. Менее, чем через 20 минут, женщину откупорили из бочки у подножия водопада, с кровоточащей головой и фингалом, но в остальном невредимую. Позднее миссис Тейлор, вспоминая свой опыт, сказала, что предостерегает кого-либо от подобных трюков, и что она скорее встанет под ствол пушки с горящим фитилём, чем снова попробует спуститься с водопада. Однако, кто там послушал предостережение! Бобби Лич в 1911-м (металлическая бочка, перелом челюсти и раздробленные колени), Чарльз Стивенс в 1920-м (нашли только его руку, болтающуюся в страховочном ремне), Джордж Статакис в 1930-м (сделал бочку массой более тонны, которая утонула под водопадом и задохнулся, пока его пытались достать). На фото Энни Тейлор и та самая кошка. 1901 год.

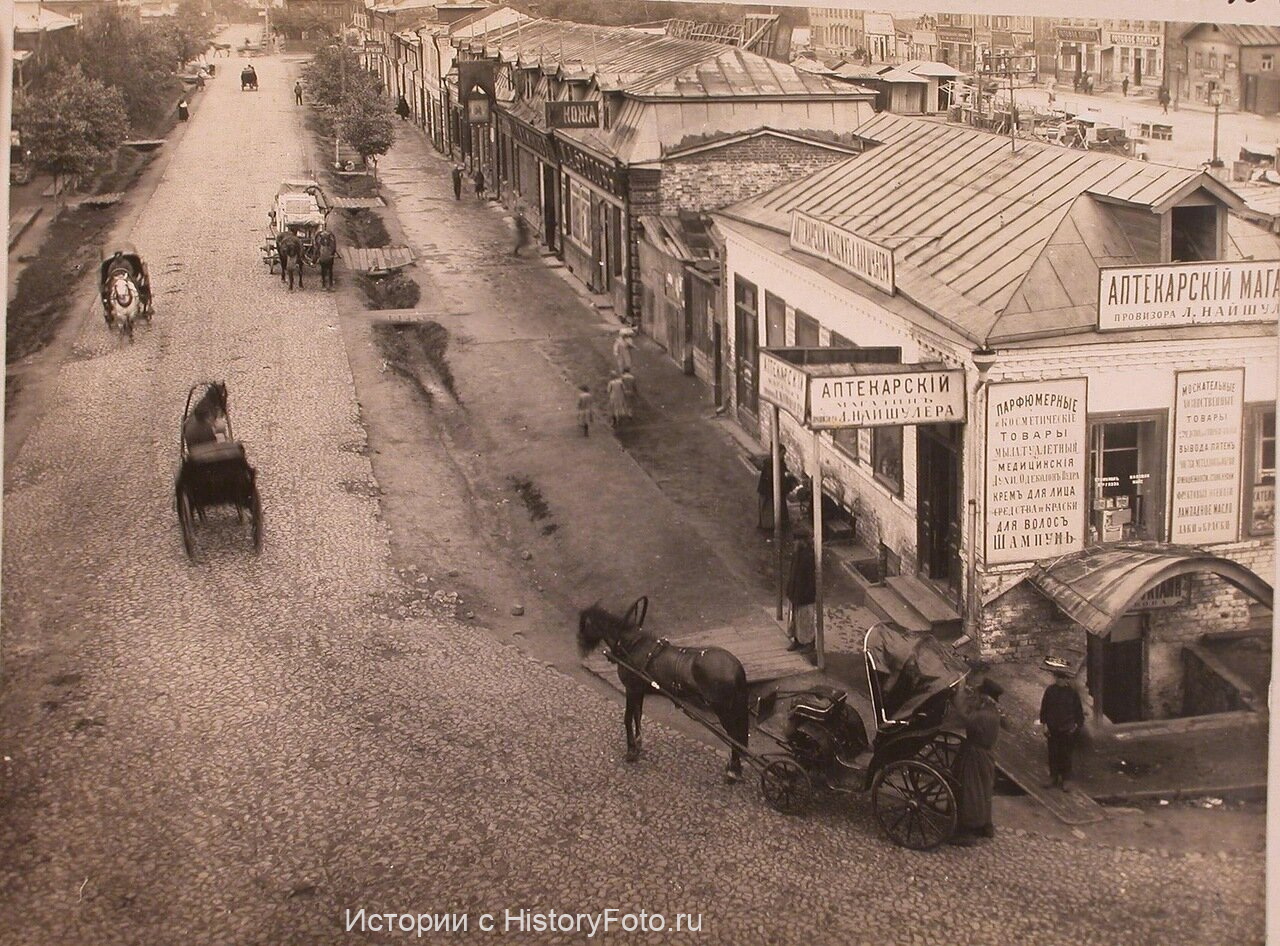

На рубеже XIX-XX вв. население Марьиной Рощи, ставшей фабричной окраиной Москвы, начало стремительно расти. В 1897 году здесь насчитывалось всего 9,7 тысяч человек. А к 1912 году население возросло до 39 тысяч. Именно в это время район стал отличаться от прочих мест в столице своей дурной славой, где с прохожим могла случиться беда в любое время суток. Дело в том, что многие рабочие не имели своего жилья и им приходилось снимать комнаты. Вместе с простыми трудягами в квартиранты к местным жителям набивалось много сомнительных личностей: мелких воришек, грабителей, скупщиков краденого… Тогда-то и родилась знаменитая поговорка: «В Марьиной Роще люди попроще». Вид на Камер-Коллежский вал. 1905 год.

Группа людей в традиционной киянской (малороссийской) одежде позируют перед картой территориальных притязаний Украинской Народной Республики. Канада, 1919 год.

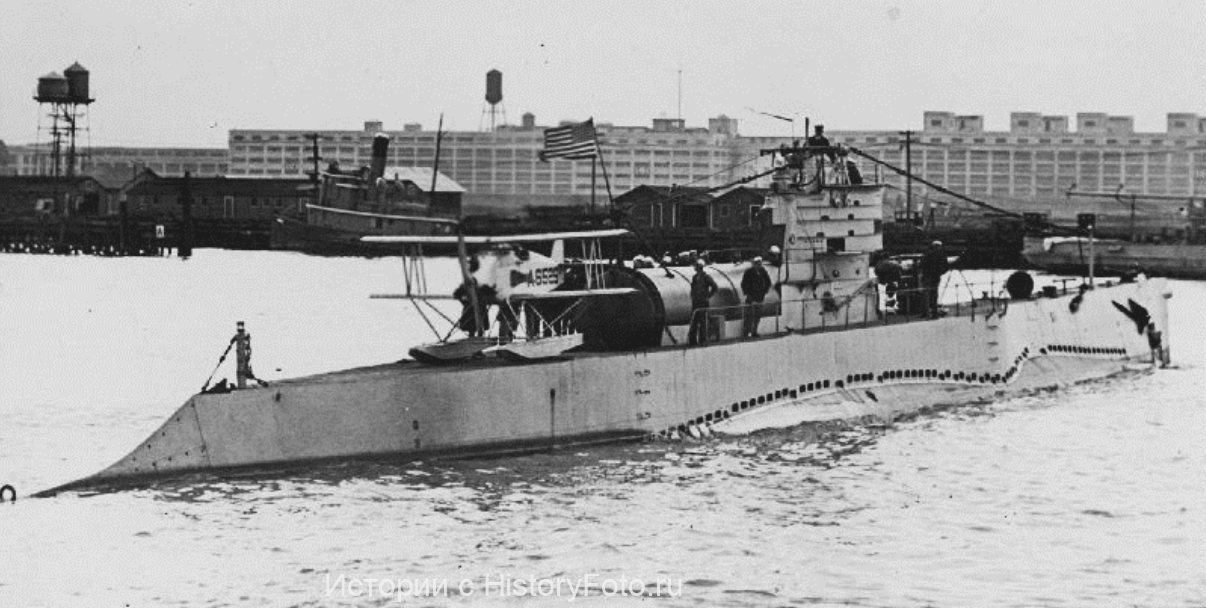

В начале 20-го века, в Соединенных Штатах Америки строились подводные лодки серии S. Их было выпущено 36 штук. Для своего времени это был вполне удачный проект. Некоторые субмарины серии S дожили до 40-х годов и даже принимали участие во Второй Мировой войне – барражировали в районе Алеутских и Соломоновых островов в Тихом океане. Что весьма любопытно, американские конструкторы даже пытались спроектировать размещение на борту «S»-ок самолета-разведчика. На палубе субмарины под номером S-1 был оборудован цилиндрический ангар. В нем размещался сборно-разборный биплан Martin MS-1. Но дальнейшие испытания не показали никаких достоинств подлодки в комплекте с гидросамолетом, и дальнейшие эксперименты в этом направлении прекратили. Моряки попозировали на его фоне для потомков, и отправили в утиль.

Субмарина о которой пойдет речь носила номер S-5. Она была спущена на воду в 1919-м году, а в августе 20-го приступила к ходовым испытаниям. Проверка всех систем и механизмов проходила в Северной Атлантике, недалеко от мыса Делавэр. Всё шло своим чередом, экипаж привыкал к своему боевому кораблю, и четко выполнял приказы капитана. Все задачи были выполнены, и остался только последний экзамен – экстренное погружение. Капитан корабля Чарльз Кук дал команду на погружение. При этой команде самое главное – не забыть закрыть клапан главной вентиляционной магистрали, которая снабжает подлодку наружным воздухом. Но старшина, который заведовал этим клапаном, то ли замешкался, то ли растерялся, то ли задумался о чем-то сухопутном и приятном…. Короче, он не успел его закрыть. Случилось страшное: одновременно во все отсеки лодки через систему вентиляции мощным потоком хлынула вода. Пока все нужные клапана не перекрыли, лодка набрала много тонн воды и легла на дно. Больше всего пострадал носовой отсек с торпедными аппаратами – он оказался полностью затоплен. Глубина в том месте оказалась небольшой – всего 60 метров, но сами понимаете, это мало добавляло оптимизма. Потому как подать радиосигнал бедствия через толщу воды тогда было технически невозможно. Экипаж прекрасно понимал, что их никто и никогда не найдет на этом чертовом дне у мыса Делавэр… Тогда капитан, носящий морскую фамилию Кук, принял очень важное и волевое решение. Если говорить по-русски, то он решил поставить свой корабль «на попа». Глубина – 60 метров, а длина подлодки – 70, а это значит, если удастся поставить ее вертикально, носом на грунт, то кормовая часть будет выдаваться над водой. А это уже кое-что — такой «поплавок» трудно не заметить. Идея, конечно очень рискованная. Главная опасность при таком маневре – это кислотный электролит из аккумуляторов, который может разлиться, и своими ядовитыми парами отравить людей. Но экипаж поверил своему капитану. Сообща офицеры и механики разработали подробный порядок действий для каждого моряка, и оставалось только надеяться на точный расчет и слаженность действий всей команды. И вот раздалась неслыханная до сих пор в морской практике команда: «Приготовиться к всплытию кормой!». Стальная сигара подлодки плавно пошевелила кормой… та стала подниматься… и через несколько минут субмарина уже стояла практически вертикально, с небольшим наклоном, мягко опираясь носом на грунт. Вы представляете, что в это время творилось внутри? Тонны воды хлынули в носовые отсеки, сметая все на своем пути. Стоявшие наготове моряки выдернули за руки последнего моториста и с трудом успели задраить люк, ведущий теперь уже вниз. Экипаж собрался в кормовом отсеке-поплавке. Живы были все. На фото торчащая из воды корма субмарины.

Простукивание корпуса показало, что корма на 6 метров выступает из воды. Ближайший люк всё ещё находился в 9 метрах под водой, так что необходимо было проделать дыру в корпусе румпельного отделения. В распоряжении подводников были ручная дрель, молоток и зубило. Толщина стенок корпуса составляла 19 мм. В 20:00 приступили к сверлению отверстий, промежутки между которыми затем предполагалось прорубить зубилом. На каждое отверстие уходило по 20 минут, так что на проход достаточных размеров, позволивший бы покинуть лодку, ушло бы три дня труда. Работая посменно, подводники к 14:00 следующего дня смогли проделать треугольную дыру размерами 15×20 см. Её было недостаточно для полноценной вентиляции, и к этому времени большая часть команды уже страдала от избытка углекислого газа. В этот момент подводники заметили небольшое судно — небольшой пароход «Алантус» (Alanthus). Чтобы привлечь внимание, через отверстие в корпусе лодки просунули трёхметровую трубу с привязанным к ней куском одежды. Старый пароход подлежал списанию, и спокойно выполнял свой последний рейс. По счастливому стечению обстоятельств на борту «Алантуса» заметили торчащую из воды корму S-5. Эрнест Джонсон, капитан парохода, сразу понял всю серьёзность ситуации и приказал принайтовать корму подлодки, соорудить вокруг неё деревянную платформу, и подать воздух при помощи помпы. Радиста на борту «Алантуса» не было, как и необходимых для резки толстых стенок корпуса инструментов. Морякам с парохода пришлось использовать ту же ручную дрель с S-5. Приблизительно в 17:00 сигнальные флаги «Алантуса» заметили с 4800-тонного транспорта «General G. W. Goethals», который связался по радио с ВМС. К 01:30 следующего дня, через 36 часов после аварии, инженеры «Генерала Геталса» смогли расширить отверстие в корпусе S-5, и началась эвакуация экипажа. В течение двух часов ослабевших подводников перемещали на борт «Алантуса». Чарльз Кук, командир S-5 покинул её последним… Этот отважный и смекалистый офицер спустя 20 лет станет командиром линкора «Пенсильвания» и вместе с ним переживет воздушную атаку японских камикадзе в Пёрл-Харборе. После войны Чарльз Мейнард Кук-Младший дослужился до звания адмирала и был назначен командующим 7-м американским флотом в Тихом океане. На фото «Алантус» с подводниками возвращается в порт.

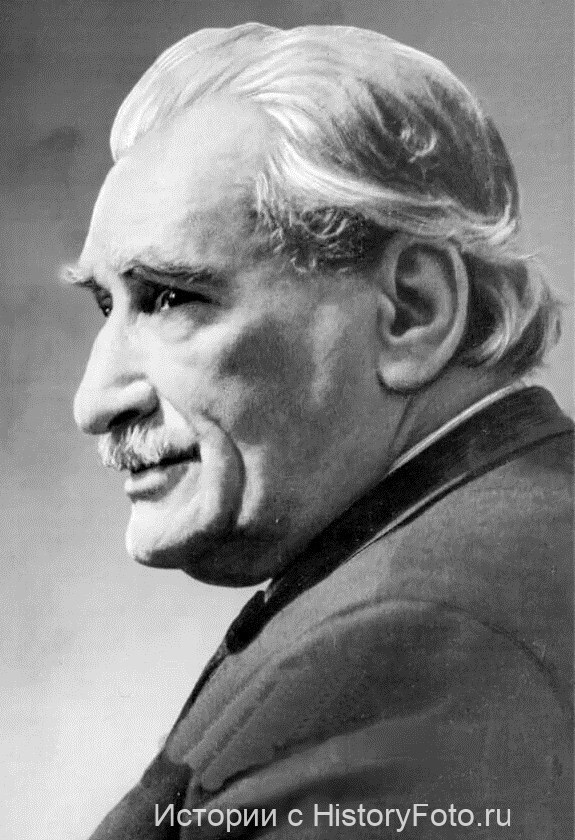

Появившаяся весной 1933 года в уральских городах и поселках болезнь на начальных стадиях была похожа на ангину. Сначала резко повышалась температура и воспалялось горло, что редко вызывало тревогу. Но буквально на следующий день на слизистых оболочках появлялись язвы и очаги некроза тканей, после чего состояние больного стремительно ухудшалось. Начиналось кровотечение из носа и рта, которое часто заканчивалось смертью. От момента появления первых симптомов до летального исхода проходило всего 4-5 дней и лечения от «уральского синдрома» не существовало. Врачи даже не могли поставить диагноз, так как никогда с подобным не сталкивались. Так как даже светила всесоюзного масштаба в недоумении пожимали плечами, на Урале началась паника, охватившая население Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Большие надежды правительство возлагало на командированного в пострадавший от инфекции район эпидемиолога профессора Льва Громашевского. Ученый прибыл в сопровождении лучших своих учеников и привез с собой мобильную лабораторию, возможно, самую передовую на то время в СССР. Эпидемиологи прибыли на Урал в июне 1933 года, когда сотни населенных пунктов были отрезаны от мира жесткими карантинными мерами. Было остановлено железнодорожное сообщение, перекрыты автомобильные дороги и даже запрещено пешее перемещение между деревнями. На дорогах стояли посты с вооруженными бойцами ОГПУ, которые не признавали шуток. К началу лета заболевших было уже 1300, а 700 из них скончались. Лев Громашевский и его помощник Владимир Сукнев осмотрели нескольких больных и авторитетно заявили, что никакой инфекции нет, а всему виной банальная цинга. Это было вполне логичное объяснение, так как в 1932-33 годах большая часть СССР, в том числе Урал, сильно голодала. По мнению ученых, нужно было снять карантин, который только усугублял ситуацию с нехваткой продовольствия. Громашевский был убежден, что стоит улучшить снабжение региона продовольствием и эпидемия будет тут же побеждена. Чекисты были недовольны работой команды Громашевского и настаивали на отзыве профессора в Москву. Персоной маститого ученого заинтересовался заместитель главы полномочного представительства ОГПУ по Уралу Минаев. В сохранившемся в архивах донесении, который чекист отправил руководству, были такие слова: «В связи с явно контрреволюционной установкой Громашевского и Сукнева, их требования на основании диагноза цинга и снятия карантина, высылки продовольствия, с которой, по их мнению, эпидемия прекратится, поставил вопрос об отзыве бригады.» На фото Громашевский Лев Васильевич. 30-е

Громашевский и Сукнев с нехорошим предчувствием отправились в Москву, а на их место прибыл сам народный комиссар здравоохранения Михаил Владимирский. Глава медицинского ведомства страны был убежден в инфекционном происхождении недуга и слышать не хотел про снятие карантина и глупости с поставками продуктов. Комиссар, обосновавшись в Свердловске, принялся за дело. В первую очередь была дана команда срочно обнаружить возбудителя болезни. Вариантов было много, и кто-то даже предположил легочную чуму. Из-за голода в деревнях часто ели крыс, поэтому такая гипотеза имела право на существование. Но чумная версия не подтвердилась анализами и ее оставили в покое. К середине лета, спустя четыре месяца после начала эпидемии, «уральский синдром», наконец, получил официальное научное название. Болезнь стали называть септической ангиной, просто по указанию Владимирского, который также не преуспел в обнаружении опасного микроорганизма. Итог своей командировки нарком подвел так: «Мы имеем дело с совершенно новым для нас заболеванием, изучение которого едва даже начато. Вопрос об этиологическом агенте требует дальнейших упорных исследований.» Также чиновник дал указание снять карантин, который, по его мнению, не мог продолжаться вечно. Уральские врачи остались наедине с проблемой, но тут им внезапно улыбнулась удача. Проанализировав рацион заболевших и здоровых уральцев, исследователи обнаружили, что все пострадавшие ели один и тот же продукт — изделия из муки, изготовленной из прошлогоднего зерна. После проведения опытов на мышах, в ходе которых животным вводили внутримышечно выжимку из злаков прошлогоднего урожая, выяснилось, что на большинство подопытных укол подействовал негативно и многие грызуны умерли. Зерно было признано испорченным, но причину его токсичности определить не смогли. Прошлогодний урожай изъяли и уничтожили, а из европейской части страны была направлена продовольственная помощь. Эти меры пошли на пользу, и эпидемия быстро прекратилась. Оставалось только назначить виноватых, и чекисты рьяно принялись за работу. В начале печально известного 1937 года вредители были обнаружены — ими оказались несколько бывших белых офицеров из частей Свердловской области, которые признались в подготовке «офицерского заговора». На несчастных повесили шпионаж на различные разведки и заодно отравление урожая в 1933 году. Заговорщиков показательно и очень быстро судили с освещением деталей дела в прессе и сразу же после вынесения приговора расстреляли. На фото народный комиссар здравоохранения Михаил Владимирский 30-е.

Ко всеобщему удивлению, болезнь снова вернулась спустя 9 лет и на этот раз в Оренбуржье. Картина была очень схожей с эпидемией на Урале — плохо питавшиеся люди внезапно заболевали септической ангиной и менее чем через неделю умирали. Выживших было не более 30% и впереди снова замаячили дела о вредителях и шпионах. Как и в прошлый раз все заболевшие ели прошлогоднее зерно, которое так хотелось назвать отравленным. Но в этот раз здравый смысл взял верх и в г.Чкалов (Оренбург) прибыли ученые-эпидемиологи, которые уже не сомневались в происхождении напасти. Ударными темпами были исследованы тысячи проб и анализов, и коварный возбудитель все-таки был обнаружен. Это был не микроб и не вирус, а токсичный плесневой грибок рода Fusarium sporotrichiella, размножавшийся на зерновых, перезимовавших на полях. При попадании в организм с мукой споры этих грибков вызывали серьезнейшее отравление. Токсины разрушали костный мозг и другие кроветворные органы, а в последней стадии болезни становились причиной некроза и внутренних кровотечений. Болезнь получила точное название алиментарно-токсическая алейкия, под которым ее знают по сей день. После определения причины быстро был найден эффективный способ лечения болезни. Больных можно было спасти переливанием крови и дозами витаминов С и D. Было также отмечено, что даже обычное улучшение питания больных значительно улучшает их состояние и позволяет исключить летальный исход. Мясо, свежий хлеб, фрукты, овощи и молочные продукты творили чудеса и в считаные дни возвращали к жизни многих больных. Но главным способом борьбы с алиментарно-токсической алейкией был отказ от перезимовавших на полях пшеницы, ячменя, гороха, проса и гречихи. В СССР провели внушительную разъяснительную работу о недопустимости применения в пищу этих продуктов, причем в некоторых районах страны пришлось проводить подомовой обход деревенских жителей. В результате такой профилактики в конце 40 х годов болезнь была полностью побеждена и новых случаев с тех пор не фиксировалось. Сбор с поля всего, что осталось. 30-е.

«Внеси свою лепту в экономию бензина. Добирайся на работу на роликах». США, 1940 год.

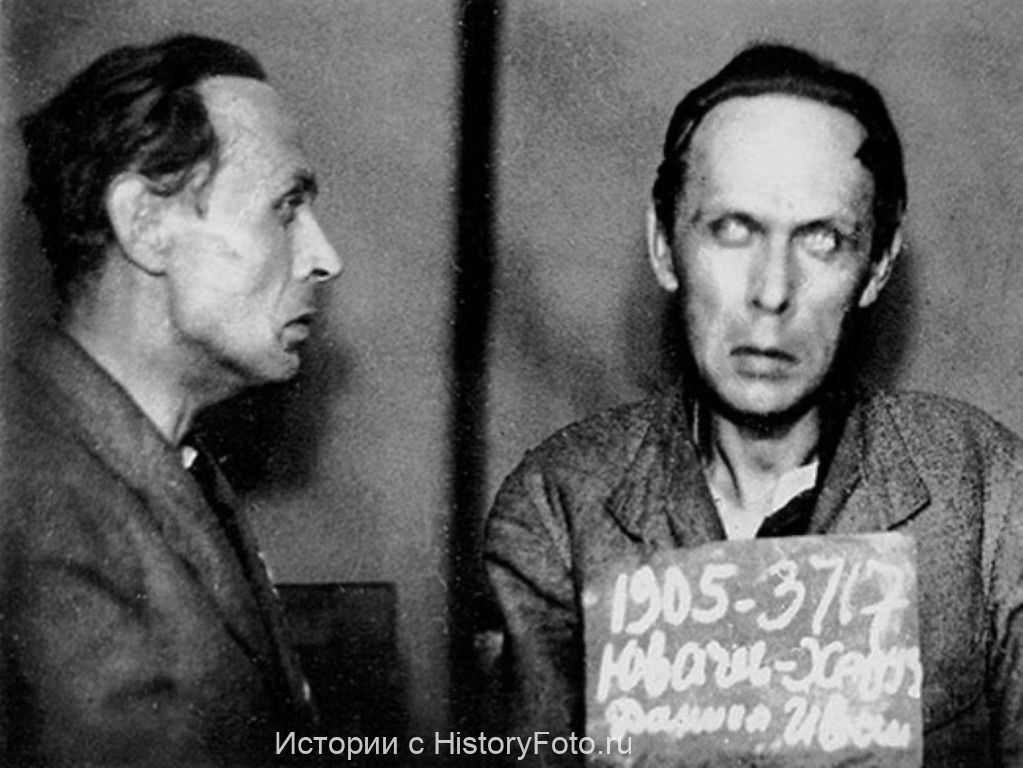

Дании́л Ива́нович Хармс (настоящая фамилия Ювачёв) — русский и советский писатель, поэт и драматург. Был арестован по доносу, в котором указано, что распространял в своём окружении «клеветнические и пораженческие настроения», был арестован 23 августа 1941 года. Симулировал сумасшествие, кончался в тюремной больнице от голода 2 февраля 1942 года в Ленинграде. Реабилитирован 25 июля 1960 года. Даниил Хармс, последняя фотография из следственного дела № 2196, 1941 год.

Омск, 1942 год. новогодний ледовый креатив военного времени.

Вид на разрушенный Сталинград с правого берега Волги. 31.01.1943. Автор Анатолий Егоров.

Прямое попадание в немецкий блиндаж. 1944 год.

Последний рубеж обороны, 1945 год, Японский офицер обучает женщин-бойцов Гражданского добровольческого корпуса (国民義勇戦闘隊) обращаться с бамбуковыми пиками.

Как бесплатно потискать фрау и поцеловать её рот-в-рот? Для этого достаточно было стать берлинским полицейским в 1946 году, и пройти курсы оказания первой медицинской помощи. Сейчас тренируются на пластиковых манекенах, а тогда в их роли выступали добровольцы. Германия.

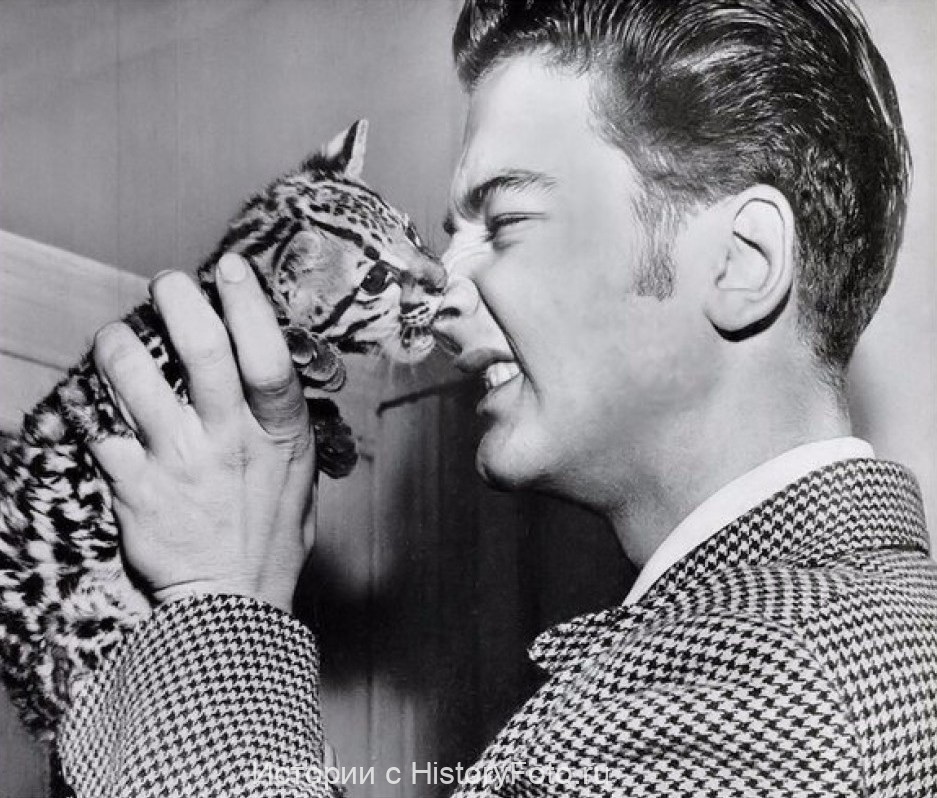

Нападение злобного оцелота на мужчину, 1947 год.

Деревенские дети впервые едут на лифте. США, 1948 год.

Каток в ЦПКиО им. Горького, 1950-е Виктор Ахломов

Прелестная, пышногрудая и стройная американская актриса Мария Стингер была и пин-ап моделью. 1955 год. Фотограф Банни Йеджер

Семья электромонтера Бабича после переезда на новую квартиру. Киев. 1956 год.

Семейный шоппинг на Рождество, Милан, 1958 год

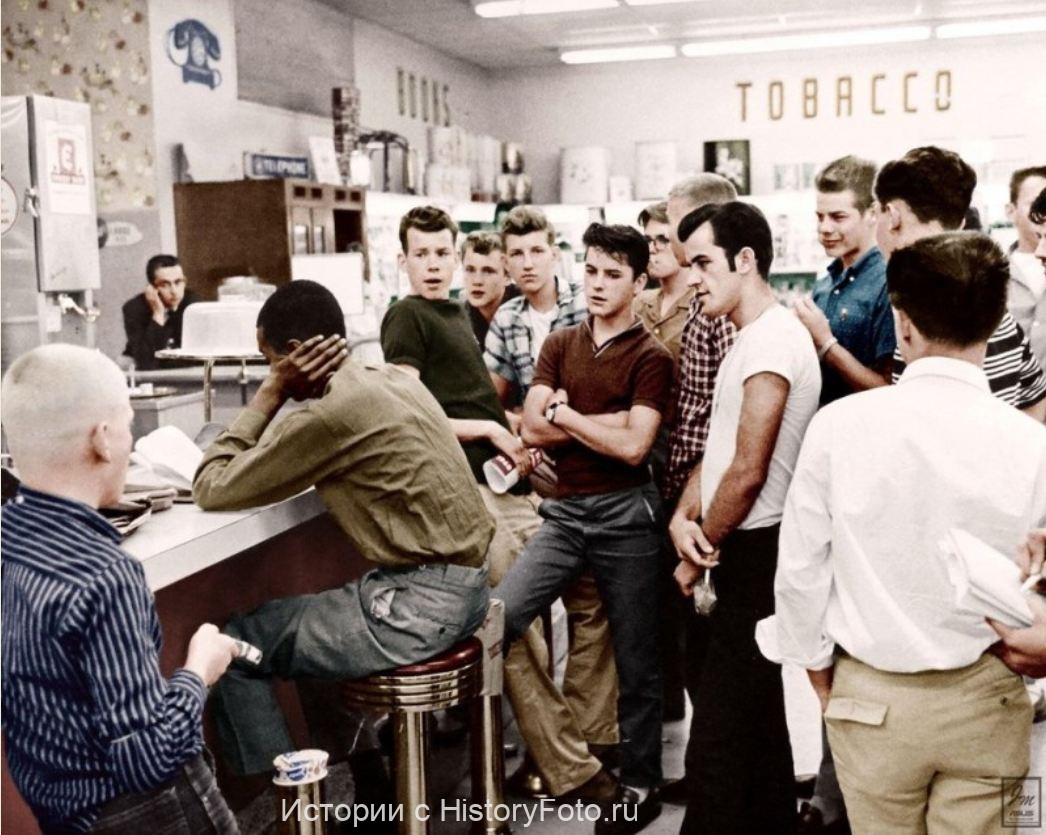

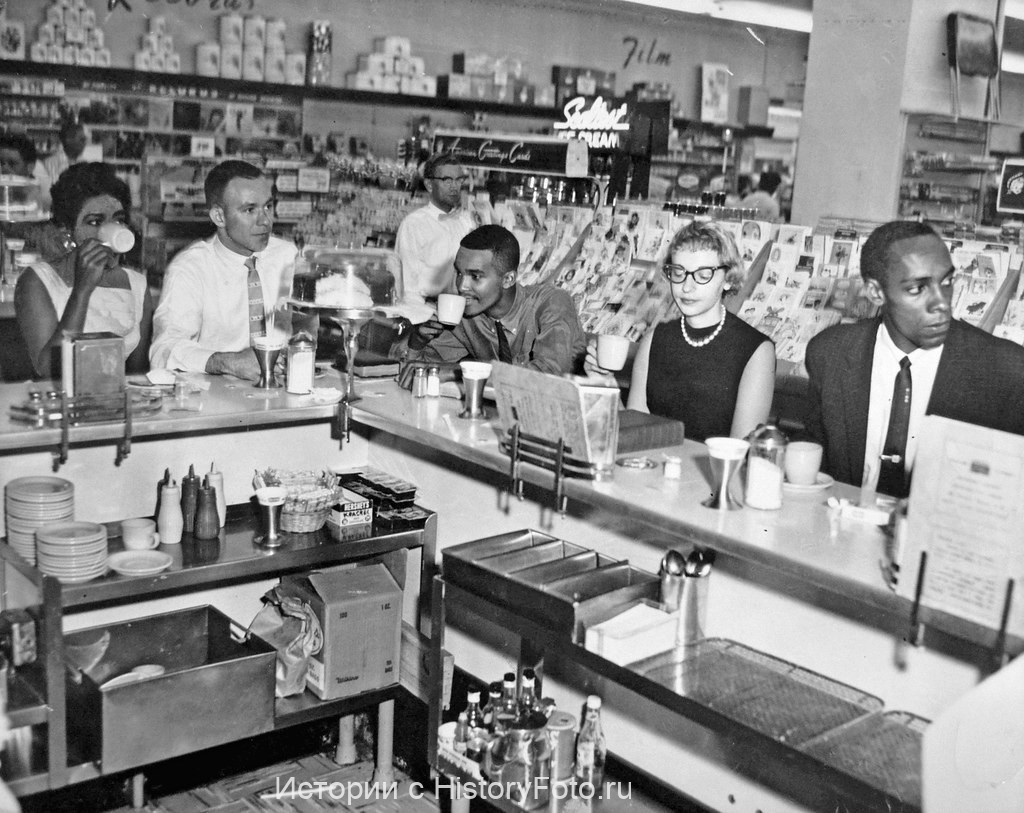

9 июня 1960 года тринадцать студентов Говардского университета (семь негров и шесть белых), входящие в Nonviolent Action Group (NAG) — организацию, выступающую против расовой сегрегации в Виргинии, Мэриленде и Вашингтоне, пришли в заведение People’s Drug Store в Арлингтоне (Виргиния), сели за барную стойку и заказали кофе. Так началась сидячая правозащитная акция, названная потом Restaurant Sit-In. По тем временам это было серьезным вызовом — согласно т.н. «Законам Джима Кроу» цветные граждане Америки могли заходить в кафе и рестораны для белых, но только для того, чтобы купить там что-то и уйти. Сидеть в кафе вместе с белыми ниггер права не имел. Были кафе, которые не придерживались правил сегрегации, но несколько крупных сетей закусочных в «белых» районах, следовали им неукоснительно. Против них и был нацелен протест NAG. Фотография, сделанная Полом Шмиком в тот день. Все на этом снимке участвуют в акции NAG. Третьего слева человека, сидящего за стойкой, зовут Дион Даймонд. Ему 19 лет. Он отчаянно храбрый парень, ничего и никого не боится. Студенты очень его уважают и даже немного побаиваются.

После сидячей акции в закусочной на Lee Highway, 4700 в следующие дни ребята отправились в заведение по соседству — в Drug Fair, а затем в закусочную People’s Drug Store. Хозяева в отчаянии поснимали сиденья у барной стойки и оставили работающей только одну кассу. Но ребята все равно пришли и сели на оставшиеся стулья. Их не стали обслуживать, и они просто сидели за стойкой. 10 июня Дион Даймонд, устроил одиночную акцию. Он отправился в закусочную Cherrydale Drug Fair в том же Арлингтоне, занял место за стойкой и стал готовиться к занятиям. Местная белая молодежь обалдела от такой наглости. Парни окружили Диона и стали его всячески задирать. Словесно, конечно, потому что за рукоприкладство можно было огрести неприятностей — все-таки, это был 1960-й, а не 1910-й. Впрочем, подзатыльник Даймонд мог заработать легко. Как бы то ни было, но, чтобы выдерживать поток мутной злобы, несущейся тебе в спину, нужно иметь немалое мужество. В Диона кидали окурки и обзывали.

Во время одиночной акции к Даймонду явилась целая группа нацистов во главе со своим фюрером и основателем партии Джорджем Линкольном Рокуэллом, который был подполковником ВМС США в отставке, антисемитом и расистом, основной фигурой в нацистском движении в послевоенных США. Его называли «американским Гитлером». На фото эта нацистская гнида, что-то выговаривает Даймонду, а закончит свой недолгий век через шесть лет — в 1967 году Рокуэлла пристрелит его же соратник по партии (какие-то денежные разборки). Когда 78-летний отец Рокуэлла узнал о гибели сына, он сказал: «Я совсем не удивлён. Я давно это ожидал».

В связи с жалобой управляющего ресторана Говарда Джонсона в Арлингтоне прибыла полиция и арестовала …. Догадайтесь, кого в таких случаях задерживала полиция? Правильно, ниггеров, не нацистов же! На фото сержант Рой Локи и лейтенант Эрнест Саммерс обыскивают Диона Даймонда и Лоренса Генри перед тем как арестовать их. Видно, как Даймонд отнесся к своему аресту и на каком месте он вертел всю эту расистскую сволочь. Известный участник американского движения за гражданские права темнокожих Стокли Кармайкл однажды оказался в одной камере вместе с Даймондом. Ночью к ним завалился пьяный полицейский с револьвером в руках и стал угрожать: «Сегодня у меня будет парочках мертвых ниггеров», — сказал коп, переводя дуло револьвера с одного на другого. Глаза его были налиты кровью, — писал потом Стокли, — он был совершенно невменяем. И тут я не поверил своим ушам. Из угла, где сидел Дион, донеслось: «Ну давай, ублюдок, стреляй, никто тебя здесь не боится. Стреляй, сделай это, раз ты такой подонок». — Ради всего святого, Дион, заткнись, ты же видишь, что он пьян, — кинулся к нему Стокли. Он говорил потом, что тогда уже попрощался с жизнью, а Даймонд был по-прежнему ироничен и бесстрашен. Он буквально огорошил копа своей словесной атакой. Тот постоял еще немного, опустил револьвер и молча вышел из камеры.

Он и вправду был бесстрашным и крутым, этот Дион Даймонд. Вот, например, он один пришел на пикет нацистов у парка аттракционов Glen Echo со своим антирасистским плакатом и стал там ходить рядом с теткой, у которой было написано, что «Мы не хотим купаться в бассейне вместе с ниггерами».

А вот так выглядит победа! Через две недели сидячих акций протеста в Арлингтоне местные закусочные и рестораны сдались и заявили о том, что отменяют сегрегационные правила для цветных. 23 июня 1960 г. Участники группы NAG отмечают успех своей кампании в кафе Drug Fair, где всего несколько дней назад их травили нацисты. На фото уже знакомые вам Лоренс Генри (справа) и Дион Даймонд с чашкой кофе в руке. Теперь никто не смеет отказать ему в ней. После победы в Виргинии участники NAG перебрались в Мэриленд, где продолжили свою борьбу за гражданские права цветного населения Америки.

Молодежь с интересом рассматривает нижнее белье в витрине универмага.СССР, 1970-е

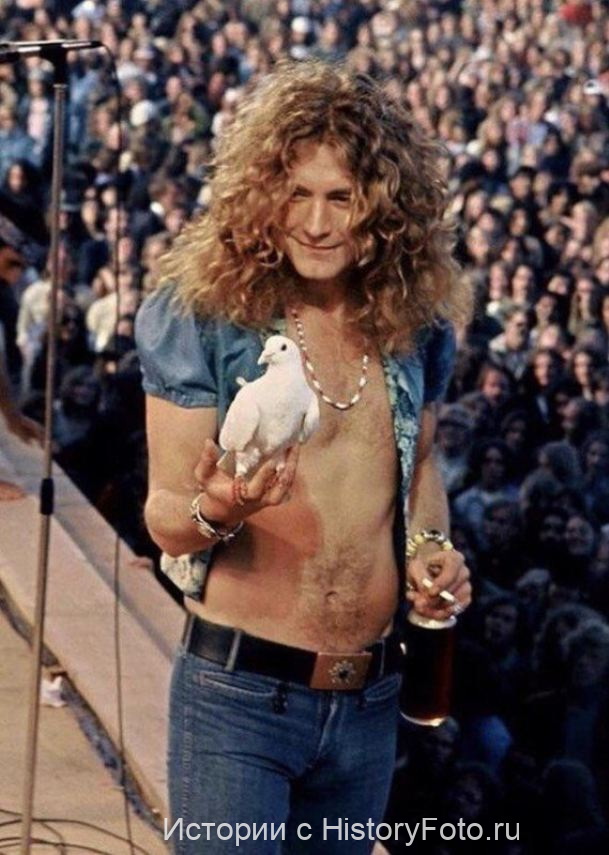

Роберт Плант из группы Led Zeppelin, держит голубку, которая села на его руку во время концерта в 1973 году.

«Что-то серьёзное случилось», СССР 1977 год. Фотограф Борис Михалевкин.

Инцидент с танком Strv-103 в парке одной из танковых частей шведской армии; 80-е годы

Рональд Рейган и Саудовский король Фахд рады соглашению об увеличении добычи нефти. Нефть будет 10 долл. 1985 г.

18 января 1994 года в 4-31 утра в Лос-Анджелесе случилось одно из самых разрушительных землетрясений силой 6,7 балла. На фото дома «съехали» со своих опор на припаркованные рядом автомобили.

Американский фотограф Райан МакГинли — главный вдохновитель первого «официального» показа на подиуме в Fashion Rio. Благодаря многочисленным выставкам в Team Gallery в Нью-Йорке, а также в Европе (Берли, Лондон и Арль) Макгинли стал известен своими фотографиями обнаженной натуры, в композицию для которых он включает цветы и даже диких животных. Агата и волк. 1999 год.

Опять же, на первый взгляд перед нами обычное семейное фото, но приглядитесь к человеку слева. Этот человек через мгновение нажмет курок пистолета. Это неудачный во всех смыслах снимок своей семьи сделал филиппинский советник Рейнальдо Дагса, которому убийца решил отомстить за то, что тот посодействовал его аресту за кражу автомобиля. Именно это фото помогло быстро опознать убийцу и снова отправить его за решетку. 2011 год.

0 Comments